考前吃透!浙江省考判斷推理3大高頻考點梳理

【數量類】

數量類一直是圖形推理中題量較多的一類。而且隨著考試難度的加大,出題人已經不滿足于單純的考數量類的基礎考點,結合歷年真題可以看出,出題人越來越喜歡考查數量類考點的細分和數量類與其他類考點綜合。

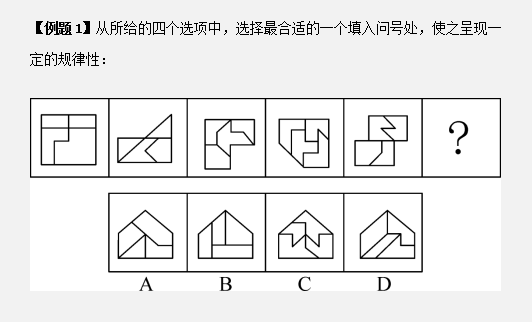

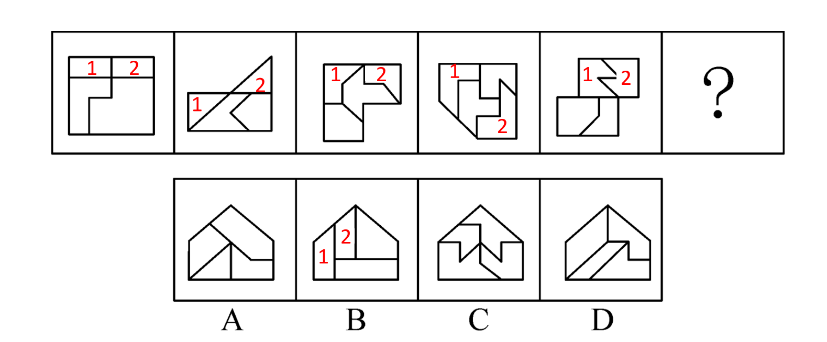

例如:

(1)點特征:十、T、Y圖形及其變形圖居多,優先考慮數點,同時注意識別曲直交點,內部交點等考點;

(2)線特征:線條明顯,優先考慮數線,同時注意識別橫線、豎線、斜線和平行線等考點;

(3)角特征:出現鋸齒狀、人為修改的圖形,優先考慮數角,直角、銳角和鈍角分開數的情況也會考查;

(4)面特征:封閉空間共性明顯,優先考慮數面,同時注意面的形狀及黑色部分在整個圖形中的面積等考點;

(5)素特征:零散小元素居多,優先考慮素的數量,關注個數、種類、部分數,更要有意識做兩種元素之間的加法、減法、乘法等運算。

【解析】

第一步,觀察特征。

圖形組成不相同,優先考慮數量類。

第二步,一條式,從左到右找規律。

封閉空間明顯,優先考慮數面的個數,題干中都是4個面,選項中也都是4個面。進一步觀察,題干中的圖形都有兩個相同形狀的面,只有B項符合。

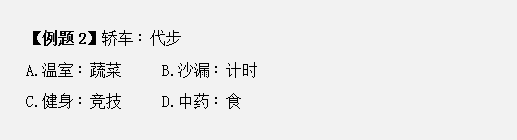

【對應關系】

(1)功能對應:主要功能、次要功能。如:白醋∶調味∶消毒。“白醋”的主要功能為“調味”,次要功能為“消毒”。

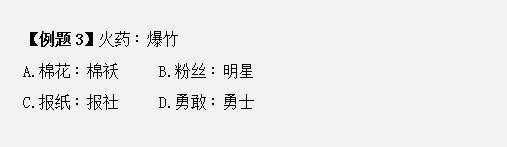

(2)原材料對應:必然原材料、或然原材料;天然原材料、人工原材料;直接原材料、間接原材料。例如:清水∶五糧液,“清水”是“五糧液”的必然原材料,也是天然原材料,也是直接原材料。

(3)時間順承:主體是否一致。比如:購票∶乘車∶到達,主體一致;下單∶付款∶送達,前二者主體一致,“送達”與其主體不一致。

【解析】

第一步,確定題干邏輯關系。

“轎車”的功能是“代步”,二者屬于功能對應關系。

第二步,辨析選項。

A項:“蔬菜”可能種在“溫室”里,二者屬于地點對應關系,排除;

B項:“沙漏”的功能是“計時”,二者屬于功能對應關系,與題干邏輯關系一致,符合;

C項:“健身”與“競技”無明顯邏輯關系,排除;

D項:有些“中藥”可以用作“食療”,二者屬于對應關系,排除。因此,選擇B選項。

【解析】

第一步,確定題干邏輯關系。

“火藥”是制作“爆竹”的原材料,二者屬于原材料對應關系。

第二步,辨析選項。

A項:“棉花”是制作“棉襖”的原材料,二者屬于原材料對應關系,與題干邏輯關系一致,符合;

B項:“粉絲”關注“明星”,二者屬于對應關系,排除;

C項:“報社”出版“報紙”,二者屬于對應關系,但對應方式與題干不一致,排除;

D項:“勇敢”是“勇士”的特點,二者屬于屬性關系,排除。因此,選擇A選項。

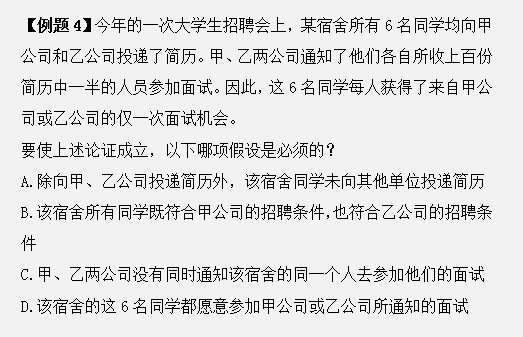

【論證前提類】

常見提問方式:下列哪項是論證成立的前提\假設?

秒殺技巧:

(1)如果論點和論據話題不一致,找二者的聯系;

(2)如果論點和論據話題一致,找論點成立不可或缺的條件。

【解析】

第一步,確定題型。

根據提問方式中的“假設”,確定為加強論證。

第二步,找論點和論據。

論點:這6名同學每人獲得了來自甲公司或乙公司的僅一次面試機會。

論據:6名同學均向甲公司和乙公司投遞了簡歷。甲、乙兩公司通知了他們各自所收上百份簡歷中一半的人員參加面試。

第三步,辨析選項。

A項:無關選項。是否向其他單位投遞簡歷,與6名同學獲得甲公司或乙公司的面試幾率無關,不具有加強作用,排除。

B項:不明確項。根據同時符合甲、乙公司的招聘條件,無法推出論點中的“僅一次面試機會”,不具有加強作用,排除。

C項:肯定前提。可使用否定代入法,倘若甲、乙兩公司同時通知了該宿舍的同一人參加面試,也就意味著至少有一人獲得了兩次面試機會,那么必然無法得到這6名同學每人獲得甲公司或乙公司的僅一次的面試機會。

D項:無關選項。這6名同學均愿意參加甲公司或乙公司所通知的面試,不等于能夠獲得面試機會,不具有加強作用。因此,選擇C選項。

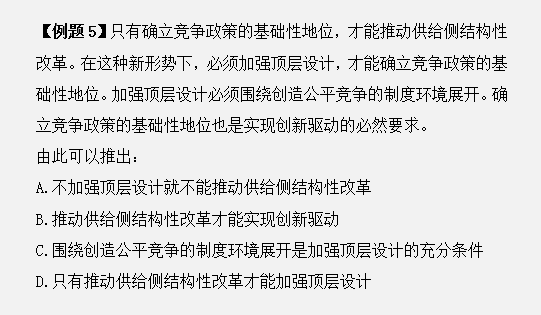

【翻譯推理】

(1)如果A,那么B,前推后;只有B,才A,后推前。翻譯形式:A→B

(2)推理規則:肯前必肯后,否后必否前,否前肯后得到可能結論。

(3)A且B:全真為真,一假為假;A或B:一真為真,全假為假。

(4)要么A、要么B:僅一真一假為真,全真或全假為假。

(5)德·摩根定律:?(A且B)=?A或?B;?(A或B)=?A且?B。

(6)否定肯定式:A或B=?A→B=?B→A。

【解析】

第一步,確定題型。

根據題干關聯詞“只有……才……”等,確定為翻譯推理。

第二步,翻譯題干。

①供給側結構性改革→確立競爭政策的基礎性地位

②確立競爭性政策的基礎性地位→加強頂層設計

③加強頂層設計→創造公平競爭的制度環境

④實現創新驅動→確立競爭政策的基礎地位

第三步,辨析選項。

A項:翻譯為“?加強頂層設計→?供給側結構性改革”,題干①②遞推可得:⑤供給側結構性改革→加強頂層設計,“?加強頂層設計”是對⑤的“否后”,根據“否后必否前”該項可以推出;

B項:翻譯為“實現創新驅動→供給側結構性改革”,根據①④可知,“供給側結構性改革”和“實現創新驅動”二者無法建立推出關系,因此該選項不能推出;

C項:翻譯為“創造公平競爭的制度環境→加強頂層設計”,“創造公平競爭的制服環境”是對③的“肯后”,肯后無必然結論,排除;

D項:翻譯為“加強頂層設計→供給側結構性改革”,“加強頂層設計”是對⑤的“肯后”,肯后無必然結論,排除。因此,選擇A選項。

點擊分享此信息:

相關文章

相關文章